映画を観ていると、スクリーンの端に少女の姿が映る。映画の筋には関係がなく、あまりに不自然。それもそのはず。それはこの映画館で命を落とした少女の亡霊だったからだ。そして、少女を見た者は、やがて奇怪な自殺を遂げるのだった──。

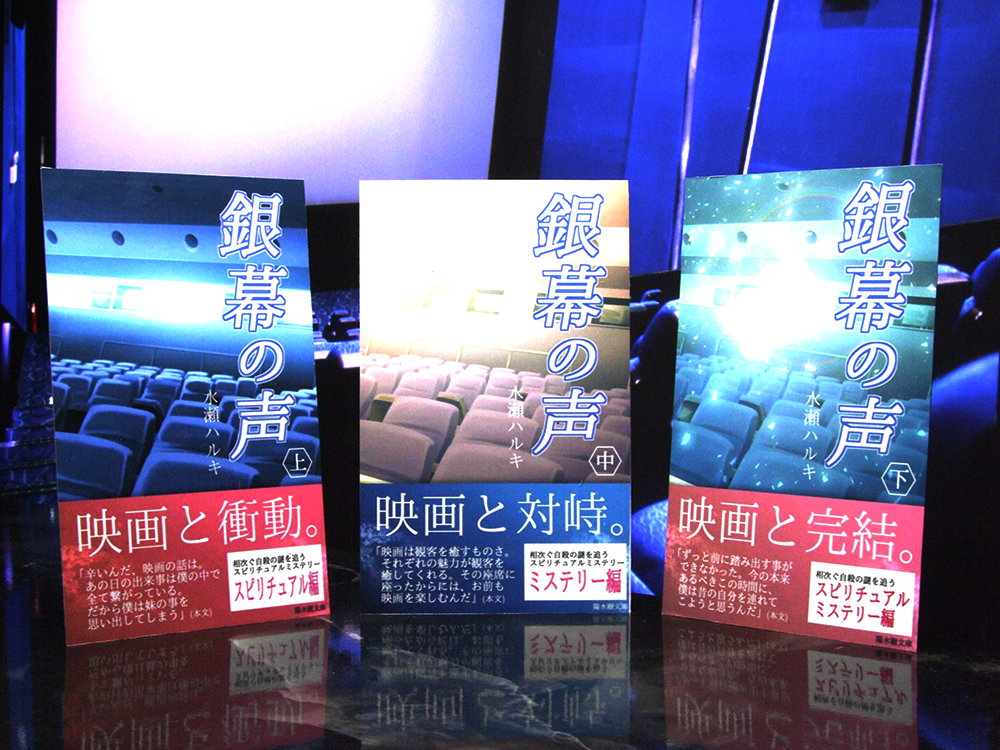

水瀬ハルキ氏の『銀幕の声』は、そんなストーリーの「スピリチュアルミステリー」だ。

主人公の高校生が少女の霊に惑わされる──。その部分は、なんとなく私の書いている小説と重なる。大変よろしくない。自分より上手く書かれた日にゃ、とても困る。まさに好敵手(ライバル)ってわけだ。

逆に考えると、この本の魅力的な部分を自分の小説に取り込むことで、誰もが楽しめる作品にできるのではないか。そんな予感がある。

今回は、これまで以上に〈敵情視察〉に力を入れねばなるまい。

この記事はぎゃふん工房の作品レビューから移植したものです。

物語の舞台を劇的な空間に設定する

本作の主な舞台は〈映画館〉。この設定がまず秀逸。その理由はこうだ。

そもそも、われわれにとって〈映画館〉とは? 自分たちの住む街にある身近な施設だ。例えば、ファンタジー小説における異世界などとは違う。読者にもその勝手がよくわかるので、ほどよいリアリティーがある。

その一方で、〈映画館〉は非日常的な空間でもある。文字どおり劇的な出来事が起こる場所だ。

本作では、映写室やスタッフルームのようなスクリーンの裏側も重要な舞台になる。部屋の構造や使われ方などが描写されるが、事実にもとづくものなのか、あるいは作者の創作なのかはわからない。また、作品にとってはどちらであっても問題ではない。

重要なのは「ほどよいリアリティーがある」場所で、「劇的な出来事が起こる」ということだ。

事実の中に適度にフィクションを混ぜながら作品世界を構築する。そうすることで、幽霊が登場するという、いわば非現実的な話であっても、地に足が着いたようになる。そんな安定感が本作にもたらされているわけだ。

正か負の方向に読者の心を揺り動かす

本作は「スピリチュアルミステリー」となっている。しかし、幽霊によって登場人物が殺されていく話だから、むしろ「ホラー」と呼ぶほうがふさわしい。作中でも、あの『リング』に触れていることから、作者はホラーに造詣が深いとも思われる。

とはいえ、作者は本作を「ホラー」と表現するのをあえて避けたのかもしれない。となると、「ホラー」と呼ぶのは“営業妨害”になってしまうが、これも読者の特権としてお許しいただきたい。

では、ホラーの魅力とは何か。それは、激しく心が揺さぶられること。いわゆる“お涙頂戴”の作品でも「心が揺さぶられる」わけだが、ホラーの場合は、恐怖・戦慄・緊張と、あくまでマイナス方向に心が突き動かされる。でも、プラスだろうがマイナスであろうが、それは貴重な読書体験となる。

われわれが読書をする目的のひとつが、日常生活では味わえない“体験”をすることならば、読者の心を揺り動かす仕掛けをほどこすことは重要だ。

そんな心の揺らぎも本作の魅力のひとつとなっている。

オーソドックスな部分を作っておく

本作は、「映像に映る幽霊が呪いをかける」という話だ。一般的には奇妙な物語ではある。しかし、ホラーとしては、それこそ『リング』という作品があるだけに、きわめてオーソドックスなものだ。いや、むしろ王道。

この「オーソドックス」とか「王道」こそが、本作を読み解くキーワードなのではないか。

だから、本作を「ホラー」に分類するかどうかは、じつはどうでもよいのかもしれない。「スピリチュアルミステリー」とあるように、本作にはミステリー、さらにサスペンスの要素も含まれているからだ。

すなわち「少女はいったいどこに消えてしまったのか」という謎を追究する部分がミステリー、「愛しい人が命を落とす前に少女の呪いを解く」ために主人公が奮闘するところがサスペンスになっている。

本作は、ホラーの部分を前述のようにあえてありふれたものにしつつ、ミステリーやサスペンスの部分にオリジナリティーを加えている。「幽霊が出てきて怖いだろ?」とただ読者を怖がらせることを目的にはしていないので、ミステリーやサスペンスの部分がより引き立っているのだ。

さらに、注目すべきなのは、作品の通奏低音として流れているもの。それは、主人公が家族を想う心。自分にとって大切な人を助けようとする気持ち。そんな、本作の主人公を突き動かしている情動──。

言葉で表現しようとすれば、陳腐になってしまう。しかし、そんな「オーソドックス」で「王道」の趣(おもむき)を作品に持たせることで、門戸が広がり、より多くの読者が楽しめる作品に仕上がっているわけだ。

物語は三幕で展開させる

本作は、(上)(中)(下)の3巻で構成されている。物語を三幕で展開させるのは、娯楽作品を作る際の常套手段だ。

別の本の文章で恐縮だが、引用してみよう。

文春の人「短いストーリーが第一幕、第二幕、第三幕という三つの幕に分けて書いてありますが、これはどういうことです」

伊丹「これは教科書通りですよ」

文春の人「教科書?」

伊丹「ハリウッド映画の商売映画は九十九パーセントこうやって書かれてるということです」

文春の人「つまり定型ということですか?」

伊丹「定型です。アメリカ人はストラクチャーといいますがね。[……中略……]そういう〈上手なお話の話し方〉の長年の蓄積が今のところこの〈三幕物〉というストラクチャーに落ち着いているということじゃないでしょうか。三幕物というのは各幕にそれぞれクライマックがあり、中でも三幕目のクライマックスは映画全体のクライマックスにもなっていてストーリー全体がここで盛りあがってすべてが解決する」

[……中略……]

文春の人「で、アメリカ映画は九十九パーセント定型である、と」

伊丹「アメリカ人は型との戦いはやめちゃったのね。型は一定でよい、と。料理でいえば、オードブルがあって、スープが出て、肉料理があってデザートが出るんだと。コースでは俺は悩まないんだ、と。そのかわり、出す料理は一と皿一と皿見たこともない料理を出すぞ、というのがアメリカ映画における創造性のあり方だね」伊丹十三『「大病人」日記』(文藝春秋)

ここで述べられているのは、映画(の脚本)の作り方であるが、娯楽作品全般、つまり小説にも応用できる考え方だと思う。

本作が3つに分かれているのは、セルフ・パブリッシングのマーケティング戦略によるものかもしれない。しかし、各章のタイトルに「序」「破」「急」と付記されているのを見ると、作者はこのセオリーを意識していたのではないかと勝手に想像する。

いずれにせよ、本作はハリウッド映画と同じような物語のカタチを持っているのだから、老若男女にとって読みやすく親しみやすいわけだ。

作品世界を広げる工夫をほどこす

本作には、下のようなブックトレイラーが制作されている。私も同じようなことをやっており、ここでも好敵手として本作が目の前に立ちはだかる。

作品からの引用文や、イメージ映像、BGMで構成され、読者の想像力を駆り立てるつくり。作者自身が手がけているものだから、作品のエッセンスが過不足なく表現されている。

当ブログは残念ながら読後にこのトレイラーを鑑賞したので、これで本を読みたくなったわけではないのだが、しかし、作品世界により深く浸る手助けにはなってくれた。

これもブックトレイラーのひとつの「定型」として参考になる。

セルフ・パブリッシングだからこそ定型にはめる

セルフ・パブリッシングの小説は、作者の書きたいことだけをひたすら追求するのが醍醐味。そんな先入観があった。自分の好きなようにやり、それに共感できた一部の読者だけが楽しめればいい、と。

セルフ・パブリッシングに対する考え方は、作り手・読み手によってさまざまだから、これが正解といえるものはない。

ただ、本作『銀幕の声』を読むと、娯楽作品の〈定型〉や〈セオリー〉を意識することも重要なのではないか。そんなことを考えさせられた。

コメント